生前対策実務家倶楽部ミラシアの定例セミナーに参加してきました!

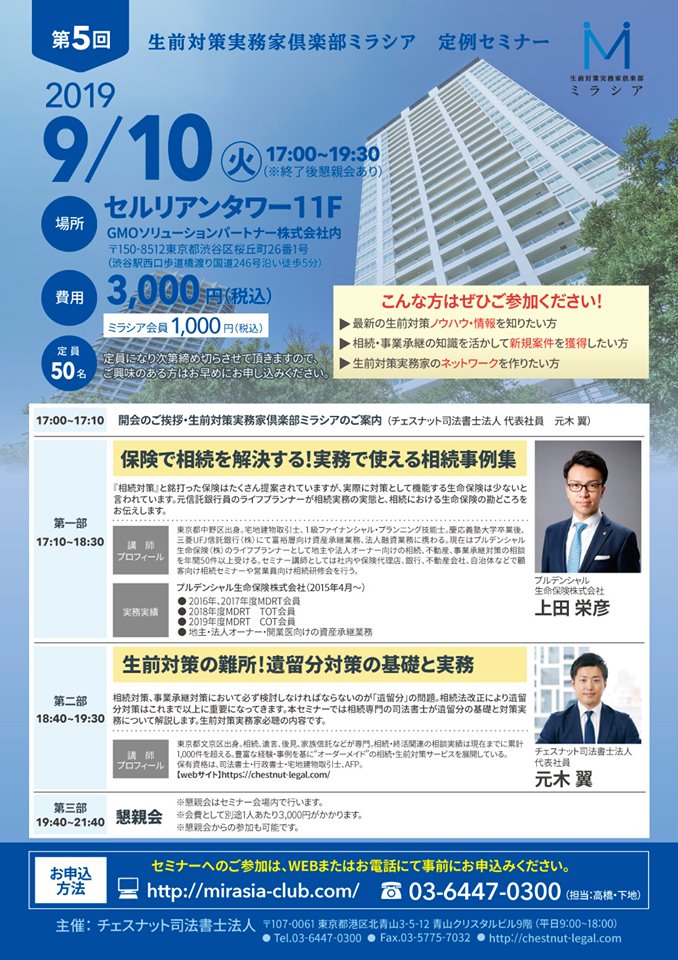

昨日はチェスナット司法書士法人の元木代表が主催する生前対策実務家倶楽部ミラシアの定例セミナーに参加させていただきました。

ちなみに元木代表は前職時代から引き続き、家族信託案件や不動産案件を一緒に取り組んできている仲間です!

会場は渋谷セルリアンタワー内のGMO社内のセミナールームでした。

とても素敵な会場に約60名ぐらいの相続の実務家が集まっており、私の顔見知りのコンサルタントの方も何名かおりました。

第一部では、最年少でTOT会員になられたプルデンシャル生命の上田さんのお話でした。

相続における生命保険提案の考え方や、地主さんに対する生命保険提案の事例など、とても参考になる話がいっぱい聞けました。

お客様に対する私の提案の幅もより広がっていく予感がしました!

そして第二部では元木代表から「遺留分対策の基礎と実務」に関する講義。

ちょうど第一部の相続における生命保険提案の話は「遺留分」の話がポイントとなってくるので、一部、二部と内容に連動性があり、私にとってはすごく参考になる講義となりました。

以下、元木代表の講義の中から、ポイントとなるところを一部紹介したいと思います。

【遺留分対策のポイント】

改正点① ~遺留分算定方法の見直し~

【旧法】

◆相続人に対する贈与

特別受益に該当する贈与(婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与)であれば、期間に関係なく遺留分算定の基礎に含まれる。

◆相続人以外に対する贈与

①相続発生前の1年間にした贈与

②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与

のいずれかの場合に遺留分算定の基礎に含まれる

【新法】

◆相続人に対する贈与

特別受益に該当する贈与(婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与)であって、相続開始前10年前のものに限って遺留分算定の基礎に含まれる。

◆相続人以外に対する贈与

相続発生前の1年間にした贈与に限って遺留分算定の基礎に含まれる。ただし、当事者双方がその贈与によって遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には上記に限らず遺留分算定の基礎に含まれる。

この改正によって

・生前贈与の増加が予想される(できるだけ早く生前対策を開始したほうが遺留分対策の観点からすると有利になるので)

・自社株が贈与されやすくなり、事業承継が促進される

改正点②~遺留分の金銭債権化~

【現行】

遺留分権利者が遺留分減殺請求を行うと、当然に物件的効果が生ずる

⇒遺贈、生前贈与等が無効となり、遺産は「共有」状態になる

⇒価格弁償ができない場合はいつまでも共有状態が継続し、共有物分割訴訟をする他ない

【改正】

・遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになった(遺留分減殺請求権の金銭債権化)

・遺留分減殺請求権は「遺留分侵害額請求権」に名称変更

この改正によって

・遺留分義務者は金銭債務を負担することになる

⇒よって生命保険などによる生前の資金準備はより必要になりえる

・不動産や株式などを現物給付する権利は認められていない。別途代物弁済の合意が必要となる。

⇒代物弁済の場合には譲渡所得税に要注意

【チェスナット司法書士法人・行政書士事務所作成 「遺留分対策の基礎と実務」レジュメより一部抜粋】

今までいろいろなお客様のコンサルティングを経験してきましたが、相続でトラブルになっている原因の一つとして、この「遺留分」が挙げられます。

改正された「遺留分」の内容についてもしっかりと頭に入れておき、「遺留分」を考慮したうえで提案を進めていくことも非常に重要なポイントなんだなと改めて認識をさせられました。

またこのように定期的に自分自身の知識を更新していく必要性も改めて感じました。

元木代表、大変貴重な会にお誘い頂き、ありがとうございました!

SHARE

シェアする

[addtoany] シェアする